峡谷葛根粉(测试产品,勿下单)

价格: ¥28.0

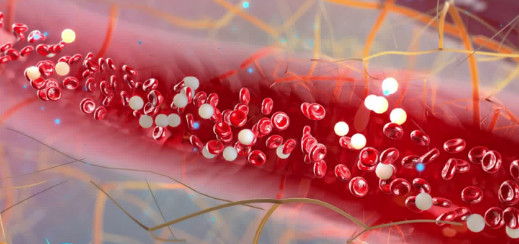

立即购买在血糖监测中,人们往往更关注空腹血糖,却容易忽略餐后血糖这一重要指标。餐后血糖是指进食后血液中葡萄糖的浓度,它能直观反映身体对葡萄糖的代谢和调节能力,与空腹血糖共同构成血糖健康的 “双重防线”。无论是健康人群还是糖尿病患者,餐后血糖的稳定都对维持代谢平衡至关重要。长期餐后血糖偏高,会像隐形的 “腐蚀剂”,悄悄损害身体器官,增加并发症风险。了解餐后血糖的正常范围、影响因素、异常危害及调控方法,对全面掌握血糖状况、守护健康意义重大。

一、餐后血糖的 “健康红线”

餐后血糖并非固定数值,会随进食时间和食物种类发生变化,医学上有明确的正常范围作为 “健康红线”。通常以餐后 2 小时血糖作为核心判断指标,正常情况下应<7.8mmol/L;餐后 1 小时血糖一般<10.0mmol/L,餐后 3 小时血糖应基本恢复至空腹水平。对于糖尿病患者,餐后 2 小时血糖需控制在<10.0mmol/L,若超过 11.1mmol/L 则达到糖尿病诊断标准。需要注意的是,餐后血糖受进食量、食物成分影响较大,单次测量结果异常不必过度紧张,但多次超标则提示身体糖代谢可能出现问题,需进一步检查确认。

二、影响餐后血糖的 “关键因素”

餐后血糖的波动受多种因素影响,饮食是最主要的原因。食物种类对餐后血糖影响显著,精制碳水化合物(如白米饭、白面包)消化吸收快,易导致血糖快速飙升;而富含膳食纤维的全谷物、蔬菜,能延缓葡萄糖吸收,使血糖上升更平缓。进食量和进食速度也很关键,暴饮暴食会使葡萄糖摄入过多,进食速度过快则会因大脑未及时接收饱腹信号而过量进食,两者都会导致餐后血糖升高。此外,运动因素不可忽视,餐后适当运动能促进葡萄糖利用,降低血糖;反之,餐后久坐不动则会使血糖难以控制。胰岛素分泌功能、肠道消化吸收能力等身体机能,也会直接影响餐后血糖水平。

三、长期偏高的 “隐形损伤”

长期餐后血糖偏高的危害不容小觑,其对身体的损伤甚至比空腹血糖偏高更隐匿且严重。餐后血糖反复飙升,会持续刺激胰岛分泌胰岛素,长期可导致胰岛功能衰退,加重胰岛素抵抗,加速糖尿病的发生发展。血管是主要受损目标,高血糖会损伤血管内皮细胞,引发动脉粥样硬化,增加心脑血管疾病(如冠心病、脑梗死)的发病风险。此外,餐后血糖偏高还会影响肾脏功能,导致尿微量白蛋白升高,诱发糖尿病肾病;损伤眼底血管,增加视网膜病变风险;还会降低免疫力,使身体易受感染,伤口愈合速度减慢。对于糖尿病患者,餐后血糖波动大还会增加低血糖的发生几率。

四、及时掌握血糖 “动态变化”

科学监测餐后血糖是了解血糖状况的关键,监测方法和时间需准确把握。健康人群可每年体检时检测餐后 2 小时血糖,高危人群(如肥胖、有糖尿病家族史者)建议每 3 - 6 个月监测一次。糖尿病患者需更频繁监测,可在每日固定时间测量餐后 2 小时血糖(从第一口饭开始计时),每周至少监测 2 - 4 次。测量前需保持正常饮食和用药,避免刻意减少进食量。家用血糖仪操作简便,可快速获取结果,但需定期与医院检测结果校准,确保准确性。通过连续监测,能及时发现餐后血糖异常,为调整饮食、运动和治疗方案提供依据。

五、降低餐后血糖的 “实用策略”

调控餐后血糖需从饮食、运动等多方面入手,掌握实用技巧能有效稳定血糖。饮食调控是核心,需控制精制碳水化合物摄入,用全谷物(燕麦、糙米)替代部分白米白面;增加蔬菜和优质蛋白质(鱼、蛋、瘦肉)的比例,膳食纤维和蛋白质能延缓葡萄糖吸收。进食时应细嚼慢咽,将进食时间控制在 20 - 30 分钟,避免狼吞虎咽。餐后运动时机很重要,进食后 30 分钟 - 1 小时进行轻度运动(如散步、太极),能促进葡萄糖代谢,降低血糖峰值,但需避免剧烈运动。对于血糖明显偏高者,可在医生指导下使用降糖药物(如 α - 糖苷酶抑制剂),延缓碳水化合物消化吸收,辅助控制餐后血糖。

六、不同群体的餐后血糖管理

不同人群的餐后血糖管理重点不同,需针对性调整策略。健康人群主要以预防为主,保持均衡饮食和规律运动,避免长期高糖、高热量饮食,维持合理体重。糖尿病前期人群(餐后 2 小时血糖 7.8 - 11.1mmol/L)需通过生活方式干预逆转血糖异常,严格控制碳水化合物摄入,增加运动量,每月监测血糖变化。糖尿病患者需结合药物治疗与生活方式调整,根据血糖波动情况调整用药剂量和饮食方案,避免餐后血糖大幅波动。老年人消化吸收功能减弱,需注意饮食软烂易消化,同时避免过度控制饮食导致营养不良,监测血糖时需考虑年龄因素适当放宽标准。

餐后血糖是血糖管理中不可或缺的一环,其稳定与否直接关系到代谢健康和并发症风险。从明确正常标准、了解影响因素,到认识异常危害、掌握监测方法和调控技巧,全面了解餐后血糖知识,能帮助我们更精准地管理血糖。无论健康人群还是特殊群体,都应重视餐后血糖监测与调控,通过科学饮食、合理运动等方式,让餐后血糖始终处于健康范围,为身体筑起坚实的健康防线。